Aviation

| En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies ou technologies similaires de traçage pour réaliser des statistiques de visites. |

Aérostats

Avant les débuts de l'aviation, les ballons existaient déjà. A Bordeaux et dans la région, on connaissait. Voir ce récit

Aérostats de 1847.

Maj 01/12/2021

![]()

1908. Compétition de ballons

La Fête du dimanche 16 Février. Malgré la pluie du matin et un ciel gris plutôt menaçant, neuf ballons étaient en gonflement à l’usine à gaz de La Bastide.

L’Aéro-Club du Sud-Ouest avait installé une canalisation spéciale dans un vaste terrain devant les gazomètres. L’épreuve projetée était un concours de périmètre roulier pour 8 ballons de 1re et 2e catégories. Vers deux heures, le vent baissant de plus en plus, les commissaires sportifs changèrent le genre du concours et désignèrent un point d’atterrissage au Sud de Bordeaux : la gare de Cadaujac, Finalement, en raison de la panne atmosphérique, l’épreuve fut annulée.

A trois heures, un premier ballon part. C’est la Côte-d’Argent, 800 m³ (pilote, M. Gonfreville, avec MM. Wigand et Menin). Il pique droit au zénith et ne s’éloigne que lentement dans la direction de la Garonne.

Cinq minutes après, avec un léger retard, le ballon-pilote Micromégas, 400 m³ (pilote, le comte de La Vaulx), monte moins vite et tourne bas sur la rivière et le cœur de la ville.

Pendant que la foule des invités s’intéresse à l’évolution de ces ballons, un accident heureusement rare se produit. Les soldats de manœuvres, distraits, ont laissé sous pression le ballon Malgré-Nous que devait piloter le chevalier de Wawak-Adlar. Au moment où l’on ferme la vanne du Fol, le gaz redouble de force, le Malgré-Nous se déchire de haut en bas ou de bas en haut, tout droit ; cela fait « pouf » et le ballon s’affaisse sur place, en épervier ; il n’y a plus qu’à le replier dans sa bâche.

Le Ludion, 600 m³ (pilote M. le comte Hadelin d’Oultremont, avec le capitaine Ferber) et le Fol, 600 m³ (pilote, M. le comte de Castillon de Saint-Victor, avec M. P. Perrier), s’élèvent à leur tour.

Puis le président Baudry donne le signal à l’Albatros, 800 m³, que pilote M. Alfred Leblanc dont nous sommes l’heureux compagnon.

Le Stella-Maris, 600 m³ (pilote, M. Charost, avec M. Henry Gon, propriétaire du ballon), nous suit de près.

L’Alouette, 360 m³ (pilote, marquis de Kerga-Peyrey, avec MM. Chaumette, Téregi ot. Seillan), ferme la marche, comme ballon-contrôle.

En raison de l’heure tardive, on a renoncé à gonfler le Faune et le Simoun.

L’Albatros et le Stella-Maris ont passé, tour à tour l’un au-dessus de l’autre, comme s’ils jouaient au bilboquet, surplombant le quai des Chartrons ; malheureusement, le temps n’était pas assez clair pour prendre des photographies.

Étant presque revenu à son point de départ, le ballon Côte-d’Argent a atterri au quai de Queyries, à 600 mètres de l’usine à gaz de La Bastide.

Le Fol est descendu dans une prairie de Bacalan, à l’Est de la gare du Médoc ; le Ludion, à Cenon, entre les deux lignes du chemin de fer d’Orléans ; le Lanturlu, également à Cenon, mais de l’autre côté des voies ferrées : le Micromégas, un peu plus loin à l’Est, près de Floirac ; le Stella-Maris a atterri au nord de Bordeaux, dans les marais de la commune de Bruges ; la Belle-Hélène, dans les mêmes parages, mais plus à l’ouest. La plus grande distance, 6 kilomètres, a été franchie vers l’Est-Sud-Est, par l’Alouette, descendue sur le territoire de la commune de Tresses.

Enfin, l’Albatros, après une escale (de 4 h. 20 à 4 h. 32) devant la gare du Médoc, a atterri définitivement à 5 h. 30 au lieu dit La Vache, à la limite des communes du Bouscat et de Bruges.

A sept heures du soir, tous les aéronautes étaient de retour au siège de l’Aéro-Club du Sud-Ouest… et la pluie tomba sans arrêter pendant plus de vingt-quatre heures.

Maj 25/03/2022

![]()

1910. Aviateur Ruchonnet

…

J’effectuai alors mon premier virage en suivant le cours de la Garonne jusqu’à ce que je sois en face de la place des Quinconces, que je traversai dans toute sa longueur, appuyant toujours sur ma droite, Je diminuai alors ma hauteur, mais j’accélérai mon allure, car la nuit approchait et je voulais rentrer à Beau-Désert avant que le jour ait complètement disparu. Je suis passé au-dessus de l’hippodrome du Bouscat et j’ai atterri à mon point de départ en un vol plané de 100 mètres environ. À ce moment, j’ai regardé ma montre ; il y avait exactement 38 minutes que j’étais parti. Je m’étais maintenu à une hauteur moyenne de 300 mètres et j’avais effectué mon parcours à une vitesse d’environ 80 kilomètres à l’heure.

…

Dans la banlieue, l’enthousiasme ne fut pas moindre. Au Bouscat, on entendit tout à coup le bruit du moteur, l’appareil s’étant rapproché de la terre. On l’aperçut, et aussitôt la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La foule accourut de tous les côtés, un immense cri s’éleva, des applaudissements éclatèrent, chaleureux et nourris, mais celui qui en était l’objet ne pouvait les entendre.

Maj 01/08/2024

![]()

En 1916

Après les dépôts de groupe d'aviation de :

- Dépôt du 1er groupe d'aviation à Dijon-Longvic.

- Dépôt du 2ème groupe d'aviation à Lyon-Bron.

Le 1er novembre 1915, il est décidé de créer un 3ème dépôt de groupe d'aviation à Bordeaux. Au 1er janvier 1916, est ajouté le

dépôt du 3ème groupe d'aviation à Bordeaux.

Chacun de ces dépôts possède :

Une école de mécaniciens (moteur et avion)

Une école de conducteurs d'automobiles (pour les formations d'aviation)

Concernant le 3ème groupe d'aviation, le cantonnement (Cantonnement Mondon) est situé à La Vache, au Bouscat.

Source : Escadrilles françaises

Maj 02/04/2021

![]()

Meeting aérien en 1921

Il n'est pas difficile d'imaginer la foule en extase autour de l''hippodrome devenu temporairement terrain d'aviation.

Rigaud sur Morane-Parasol. ouvre le meeting. Il commence par un travail au ras du sol et termine son exibition par une douzaine de loopings.

Lavilette effectue une simulation de combat aérien, avec vrilles, loopings, feuilles mortes...

Le clou du spectacle étant les parachutistes, dont une des toutes premières femmes parachutistes : mademoiselle Renée Jacquart.

Une photo de mauvaise qualité (la Petite Gironde) montre un des parachutistes à l'atterrisage avec en toile de fond les antennes de la station T.S.F. du Bouscat (voir Station T.S.F.).

Le dimanche 26 juin 1921 s'est déroulé un meeting d'aviation à l'hippodrome du Bouscat organisé par l'Avia Club du Sud-Ouest.

Synthèse de journaux d'époques (Les Ailes 23 et 26/06/1921 - Le Radical 27/06/1921)

Cette véritable fête de l'air s'est déroulée sur l'hippodrome de Bordeaux-Bouscat avec des démonstrations variées avec le programme habituel des meetings d'aviation, c'est à dire toute la gamme des acrobaties aériennes et trois descentes en parachute.

Ce meeting a remporté un réel succès. Il été pour notre ministre de l'air l'occasion d'un fructueux voyage. M. Laurent Eynac, accompagné de M. Gaston Bairet, chef de cabinet et du lieutenant de Vaureix, a reçu à son arrivée par le préfet de Gironde, le maire de Bordeaux, le général commandant le 18e corps d'armée, etc.

Il a inspecté les services du port aérien de Mérignac, encore en voie d'organisation puis il a présidé le meeting aéronautique à l'hippodrome du Bouscat et un banquet à l'Hôtel de Ville. Au cours de ce banquet il a tracé les grandes lignes-du programme de la navigation aérienne, notamment en ce qui concerne la région de Bordeaux et du Sud-Ouest.

Au cours de cette réunion, qui avait attiré une foule immense à l'hippodrome du Bouscat, l'aviateur Maïcon(1) a donné une exhibition très réussie sur l'appareil avec lequel il a disputé le Grand Prix de l'Aéro-Club de France.

NotesQuelques noms : Pilotes : Rigaud sur Morane Parasol, Lavilette (pilote bordelais) sur Sopwith, Brahansot, Darroman Parachutistes : Mademoiselle Renée Jacquart et les frères Bordes (1) Sans certitude, sans doute : Maïcon Auguste, né le: 3 octobre 1891, mort en 1974. Réf : http://asoublies14-18.cosadgip.com/ http://asoublies14-18.cosadgip.com/ |

Maj 02/04/2021

▲ Retour haut de page ▲![]()

Terrain d'aviation au Bouscat

Sans doute éblouis par le meeting récent, une demande est faite pour transférer le terrain d'aviation au Bouscat, proche de l'hippodrome. Si cette demande avait été acceptée, la physionomie du Bouscat et de Bordeaux-Métropole serait très différente.

Les 2 derniers paragraphes sont étonnants : un siècle plus tard, le tramway va arriver à l'aéroport !

A lire à la suite des extraits du courrier du 15 avril 1922, du Directeur du Service de la Navigation Aérienne, à Monsieur le Préfet du Département de la Gironde.

... Vous appelez attention sur Ia motion présentée, lors de la réunion de la Commission d’enquête, par Messieurs MIQUEAU, Conseiller Général, et Videau, Conseiller d’arrondissement de la Gironde.

Messieurs MIQUEAU et VIDEAU ont manifesté leur surprise du choix fait le Service de la Navigation Aérienne d'un terrain éloigné de la ville, alors qu’une installation au Bouscat, en un endroit plus rapproché de BORDEAUX, eut été possible. Ils ont demandé que cette question soit remise à l’étude.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que je ne vois pas l’intérêt d’une nouvelle étude, le projet d’une installation au Bouscat ayant été minutieusement examiné mes Services au cours de l’année dernière. Des impossibilités financières qui demeurent ont interdit à l’Etat d’en poursuivre la réalisation.

...

... J’ai d’ailleurs l’intention de vous prier de saisir en temps utile le Conseil Général du Département de la Gironde de la question fort intéressante du prolongement jusqu’à l’aérodrome de la ligne de tramway de Mérignac.

La création de cette ligne atténuerait largement les inconvénients résultant de la situation éloignée du terrain d’atterrissage, et serait en outre très appréciée par la population de la région.

Maj 02/04/2021

![]()

1932. Planeur sur hippodrome

Le planeur de performances des « Aiglons Girondins » a poursuivi ses essais de vol remorqué.

Le 26 avril, piloté par Darroman, il décolla, remorqué par le H. D. 14 de Goëgel. Après douze minutes de vol sur la banlieue bordelaise, à environ 400 mètres d’altitude, la canalisation d’essence du H. D. 14 se rompit net, inondant d’essence le pilote. Le moteur s’arrêta brutalement et il s’ensuivit une abatée prononcée du remorqueur, le largage du câble et l’atterrissage de l’avion sur un champ proche d’un terrain de football.

Une fois libéré, Darroman poursuivit son vol, survola plusieurs fois l’avion de Goëgel, choisit un terrain et se posa, après cinq minutes de vol sur l’hippodrome du Bouscat. Aucun des deux appareils n’eut la moindre avarie. Cet incident donne un enseignement rassurant sur les conséquences d’une panne sèche ; il montre que le remorqueur doit avoir beaucoup de surface, être léger et fin planeur pour souffrir le moins possible des abatées qui pourraient être dangereuses ; il met en lumière la valeur des pilotes Darroman et Goëgel et les très grandes qualités du planeur Aiglon.

MaJ 01/08/2024

![]()

La guerre 39/45

Au Bouscat, au cours d'un bombardement, en juin 1944, un appareil américain en difficulté se pose en catastrophe dans une propriété à la limite d'Eysines.

L'équipage récupéré par les résistants fait un passage au 1er étage des bains-douches (qui grouillait d'allemands), au Bouscat, avant d'être évacués vers l'Angleterre.

| A voir également récits et informations durant la seconde guerre mondiale : Les arènes pendant la guerre crash en 1944 bataillon Gernika |

Maj 02/04/2021

▲ Retour haut de page ▲![]()

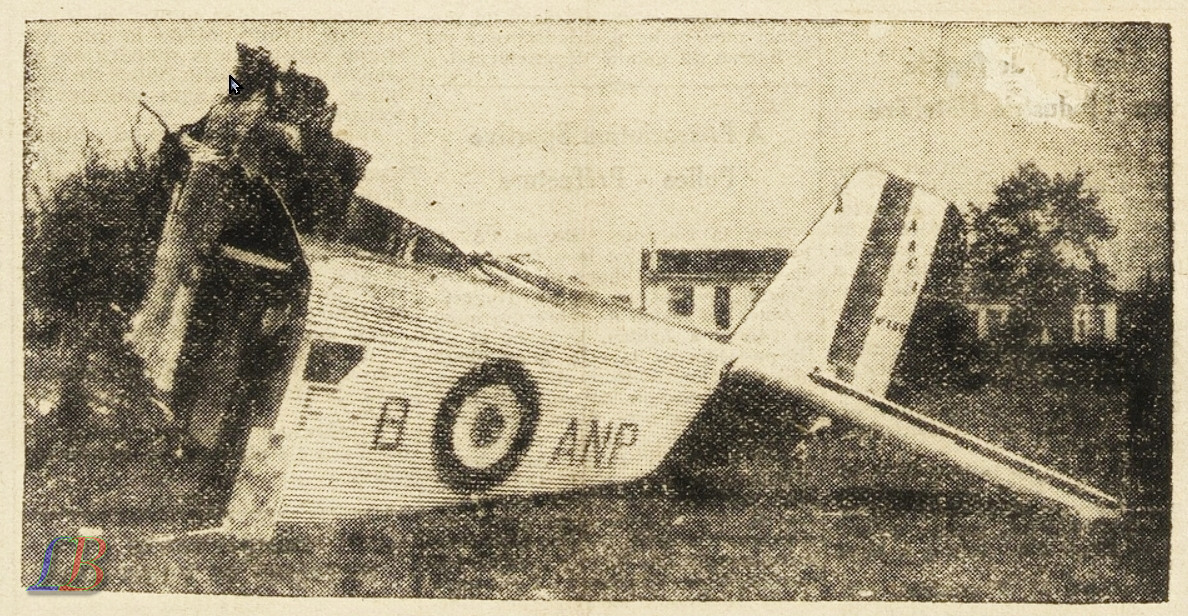

Crash Aéropostale 1946

Il n'y a plus grand monde pour se rappeler de cet épisode dramatique. Un Junker 52, rebaptisé Amiot AAC.1, aux couleurs de l'aéropostale d'Air France, s'est crashé au Bouscat, tuant les 3 membres d'équipage.

Voici un extrait, du site http://aviatechno.net/

... Michel Le Coroller :

Vol accidentel et décès de mon père radio naviguant, le 13 janvier 1946.

J'avais 11 ans et demi quand mon père fut tué dans un accident d'avion de la postale de nuit, au Bouscat, banlieue de Bordeaux, il était 1 h 20 du matin...

... Fiabilité des instruments et conditions de vol.

Voici, comment, avec des témoignages, je peux mieux situer les conditions de vol. L'avion volait souvent en surcharge. Sur le junker 52, avion de la guerre, les instruments de vol, altimètres, anémomètres et sonde altimétrique étaient peu fiables. La sonde altimétrique tombait souvent en panne.

Un témoin travaillant à la postale m'a dit "je crois me souvenir que ce soir-là, le soir du 12 janvier, nuit de l'accident, au départ de Toulouse, la sonde était en panne". L'avion était parti de Toulouse et déjà il y avait du brouillard. Il se posa à Pau mais dans le trajet Pau / Bordeaux, le Brouillard devint de plus en plus épais.

Déroulement officiel de l'accident.

Ils se croyaient à 700 mètres, leur altitude de sécurité. Mon père radio naviguant, avait reçu la consigne de ne pas se poser à Bordeaux et après avoir survolé le terrain, mon père avait sur son cahier, commencé à noter sa remontée sur Paris.

C'est à ce moment-là qu'ils heurtèrent le clocher du Bouscat (2), proche banlieue ouest de Bordeaux. Ils étaient à 17 mètres.

Après avoir heurté le clocher, un morceau d'aile fut arrachée, l'avion, ensuite, percuta le toit d'un pavillon, puis glissa sur le gazon d'un terrain de foot avant de capoter et de s'écraser, en fin de course, contre le seul arbre qu'il y avait en bordure du terrain de sport...

Notes(2) Une confusion est faite. Le crash a bien eu lieu au Bouscat, mais il ne s'agit pas du clocher de l'église Sainte-Clotilde au Bouscat, mais du clocher de la chapelle du couvent Les sœurs du Bon Pasteur, Maison de Sainte Germaine, à Bruges. |

Récit détaillé de l'accident

Photo octobre 2019.

Le récit de l’accident (origine inconnue).

Le 13 janvier 1946, l’AAC.1 n° 150 immatriculé F-BANP assure le courrier Pau-Toulouse-Bordeaux-Paris.

L’équipage est composé du pilote Perrin, du radio Le Corroller et du mécanicien Morin. Il atterit à Toulouse à 21h.10. Il en repart à 21h.25 avec 167 kg de poste. L’atterrissage à Bordeaux est impossible en raison des conditions météorologiques sur place.

Néanmoins, le pilote décide de ne pas effectuer le trajet Toulouse-Paris direct mais de passer par Bordeaux par mesure de sécurité, le trajet étant balisé et jalonné de nombreux terrains de déroutement. L’équipage profitera de ce détour pour survoler le terrain de Mérignac et juger ainsi de l’efficacité du balisage en cours de mise en place sur l’aérodrome. A 22h.04, l’équipage reçoit les dernières informations météorologiques de Mérignac. La visibilité horizontale est alors de 50 mètres.

Vers 23h 30, le trimoteur heurte le clocher de la chapelle du couvent Les sœurs du Bon Pasteur, Maison de Sainte Germaine, à Bruges, à environs 8 km au nord-est de la piste de Mérignac. Le clocher culmine à 17 m de hauteur. L’avion s’abat au sol. L’équipage est tué et l’avion est détruit à près de 98%. Outre le clocher, une maison sise route du Médoc est fortement endommagée.

Les points 1 (clocher de la chapelle Sainte-Christine, à Bruges) et 2 (toit du pavillon, villa Maria, Bruges) sont distants de moins de 250 m.

3 : zone de crash, au Bouscat.

La flèche verte indique le trajet théorique. En violet, les tracés de voierie 2012, en bas de l'image la voie de chemin de fer de ceinture (en vert).

Les dépouilles de l’équipage sont transportées à la chambre mortuaire du cimetière du Bouscat par l’ambulance de la base aérienne.

La Poste est récupérée et confiée aux PTT.

Si plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer l’accident, mauvais calage altimétrique ou confusion du balisage de l’aéroport avec celui de la station émettrice du Bouscat, la grande expérience du pilote fera rejeter ces deux hypothèses. La destruction quasi complète de l’avion et le décès de l’équipage ne permettront donc pas d’expliquer ce drame.

En 1946, la zone du crash était une zone agricole (3).

Le contrôle de la circulation aérienne à Mérignac.

A cette époque, il est assuré par la Staging station 137 de la Royal Air Force britannique. Ceci ne doit pas simplifier les communications entre le sol et les avions.

Les équipements d’aide à l’atterrissage et à la navigation sont rudimentaires : un balisage des pistes (feux au sodium), un phare de repérage sur un hangar et une installation gonio.

Notes(3) Le journal Sud-Ouest, du 14 janvier contredit ce fait et apporte des précisions : "... l’avion après avoir arraché la toiture d’une villa en bordure de la route du Médoc, arraché les câbles d’énergie du tramway et brisé un arbre, alla s’écraser à environ 150 mètres de la route, sur le terrain du Stade Bordelais, à Sainte-Germaine, au Bouscat. Sur la photo IGN, les contours du stade sont parfaitement visibles. De même, bien visible, le chemin aujourd'hui disparu était nommé (surnommé ?) chemin Sainte-Germaine. |

Les équipages de l'Aéropostale, au nombre de 3, étaient inséparables et se surnommaient entre eux "les 3 Ripolins" (Mme Thérèse OURY).

// Sources des récits et photos : M. Michel BARON, Mme Thérèse OURY, Gallica BNF

Maj 02/04/2021 & 07/05/2025

![]()

![]()